近期,鄠邑区从“小切口”服务“大民生”,围绕“高效办成一件事”,精准推进“一事联办”,以“互联网+”为抓手,在全区范围内创新推动“为民服务”二维码、在线“微庭审”和公共法律服务自助终端,打通服务群众的“最后一公里”,实现了司法服务和“我为群众办实事”实践活动的深度融合。

一“码”通办 拓宽便民渠道

为实现“让数据多跑路,群众少跑路”这一目标,鄠邑区在全省率先创新推出“我为群众办实事”“一事一码”模块服务,在全区11个街道司法所、市民之家法律服务中心设置法律服务二维码展板,群众只需要扫描相关二维码即可了解法律咨询、人民调解、行政复议、远程探视、公证等二十余项业务的办理流程、所需材料、办理费用等,免去重复跑路、排队等候的烦恼。

截止目前,“为民服务”二维码已服务群众8000多人,接受群众扫码查询法律资料15000余次,接待法律咨询(含电话咨询)1200次,受理和引导法律援助案件720件,办理各类公证事项800件,调处或指派调处矛盾纠纷340余件,受到了群众的一致好评和点赞。

线上庭审 调解矛盾纠纷

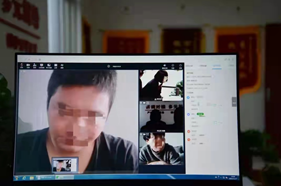

“请双方当事人及代理人保持网络信号通畅,现在开庭……”。随着法槌声的落下,鄠邑区人民法院利用“微庭审”平台成功在线调解了一起当事人跨越甘肃、四川两省的合同纠纷案,真正实现足不出户妥善解决纠纷。

为最大限度减少疫情对审判执行工作的影响,全方位满足人民群众的司法需求,鄠邑区法院在当下非常时期为当事人提供了灵活、便利、高效的诉讼服务,积极引导当事人优先通过网络平台开展线上诉讼活动,通过“网上立案、网上送达、网上开庭”把庭审从法庭延伸到了网上和掌上,在保持法庭的庄严感和司法礼仪的同时,极大地方便当事人诉讼,有效解决了双方代理律师往来诉讼时间、费用成本较高的问题。截至目前,鄠邑区法院通过“微庭审”平台办理劳动纠纷、婚姻家庭等各类案件92件,群众满意率100%,有效挽回经济损失30余万,切实维护人民群众合法权益。

智慧终端 优化服务流程

“之前因为劳务纠纷想走法律程序,但因为不懂流程一直下不了决心,现在通过智能终端和律师在线交流,给出的法律意见真是帮了大忙!”到鄠邑市民之家寻求法律服务的李先生说。

为不断提升群众的公共法律服务满意率,鄠邑区启用“公共法律服务自助终端”,通过“自助办”有效解决群众获得法律服务的堵点、难点问题。该终端功能覆盖法律援助、法治宣传、法律咨询等公共法律服务职能,提供包含婚姻家庭、劳动纠纷、工伤赔偿、交通事故、食品安全、刑事犯罪等15类民生领域法律问题的咨询服务,并生成能扫码带走的各类协议、起诉状、申请书的文书电子版。同时,群众可通过热线和远程视频的方式和在线的值班律师进行视频交流,律师在线查看实时扫描上传的案件资料并给出直接清晰的解答,有效实现“面对面问诊开方”,让群众享受到免费便利的公共法律服务。

下一步,鄠邑区将持续巩固深化“我为群众办实事”实践活动成果,利用好大数据为法治赋能,从最突出的矛盾抓起、从最现实的利益出发,着力解决人民群众最关心、最迫切的法律问题,真正把法律服务送到群众身边,送进群众心里。

编辑:任晓彤

忒色 30 2024-04-25

忒色 4月9日上午,在陕西汉中朱鹮国家级自然保护区,陕西今年首只人工孵化朱鹮顺利破壳 2024-04-25

忒色 如今,西安还有不少像万邦古旧书房一样的古旧书店,它们开辟出了一个平静独处的角落,为喜欢古旧书的读者留下一方精神家园 2024-04-23

忒色 1991年,韩城市历史文化名城保护委员会成立,出台《韩城市历史文化名城保护规划实施管理办法》,强化对古城的保护 2024-04-22

忒色 图为4月14日航拍宁陕县秦岭乡村绿道一角 2024-04-18

忒色 穿着华服的“花神”翩翩起舞 4月14日下午,12位身着华服的“花神”现身大唐芙蓉园并巡游,这也意味着曲江文旅2024长安踏春季活动正式启动 2024-04-16

忒色 一位“00后”“陪拍师”小张告诉记者,最近公园里不少来拍照的人手里拿着反光板、相机,甚至还带了小板凳、折叠梯——这其中很多都是“陪拍师” 2024-04-16

忒色 演员市场成熟、拍摄场景丰富、制作公司水平在全国都称得上数一数二,西安发展微短剧产业十分有优势 2024-04-16

忒色 赛事期间,杨凌示范区酒店延迟至15时退房,新增7辆“杨马”专列,赛前赛后安排摆渡车,为参赛选手提供免费营养早餐……今年的杨凌农科城马拉松赛上,还有4120名青年志愿者活跃在赛场各处,提供赛道补给、线路引导、物品发放、医疗救助等服务 2024-04-15

忒色 两只彩鹮现身西安浐灞国家湿地公园 西安浐灞国家湿地公园供图 本报讯 (首席记者 龚伟芳) “彩鹮的小伙伴也来啦!”近日,西安浐灞国家湿地公园又传来好消息,在清明节假期刚刚现身的国家一级重点野生保护动物彩鹮,引来了另一只彩鹮小伙伴,让人大呼惊喜 2024-04-11