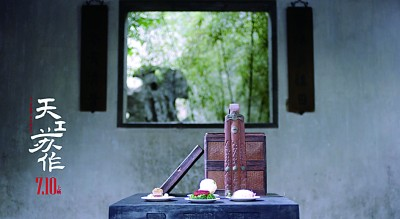

“天工开画卷,苏作耀古今”,1月8日,非遗题材纪录电影《天工苏作》在中国电影资料馆举行特别放映活动,吸引了近500名观众前去观影。放映活动现场特别设置了15台缂丝机,在影片放映和主创与观众交流后,来自苏州的缂丝师现场指导观众实操体验,感受苏州传统缂丝工艺的精妙和苏作传统文化的精彩。观看非遗题材纪录电影与体验非遗手工技艺的新鲜融合,让现场观众为非遗文化所深深折服。

近年来,越来越多创作者把创作视野投向中华优秀传统文化,从而涌现出一大批制作精良、格调高雅、具有广泛影响力的佳作,而非遗类纪录电影成为其中一股活跃的力量。

成为文化传承的重要影像支撑

当下,非遗题材纪录电影从不同角度、不同侧重展现出中国丰富多彩的非物质文化遗产,收集和留存了大量珍贵的技术细节、工艺流程和传承故事,成为非物质文化遗产保护传承的重要影像支撑。

纪录片《我在故宫修文物》剧集版在互联网走红,成为纪录片中少有的“现象级”作品,让更多年轻人将目光投进故宫博物院,注意到并喜爱上了中国传统文化。随后,纪录电影《我在故宫修文物》在观众的强烈呼声中推出,该片以时间为主轴,用崭新的故事线和平实的视角,讲述文物修复师的别样人生。纪录电影《我在故宫修文物》的破圈,掀起了一股创作热潮,更多展示非遗技艺、讲述匠人故事、弘扬中华文明的纪录电影纷至沓来。

纪录电影《璀璨薪火》侧重于展现中国非遗传承人群像。影片一共拍摄了国内近150位非遗传承人,从柴米油盐到金银铜铁,抑或文房四宝,镜头里既承载着千百年技艺传承的深沉厚重,也散发着日常生活的平静旷达。

纪录电影《天工苏作》便是立足于苏州的传统工艺门类,从中撷取灯彩、核雕、宋锦、明式家具等9项具有典型意义的苏作手艺,讲述12位具有代表性的非物质文化遗产传承人的匠心故事。影片用细腻的镜头语言,将多项人类非物质文化遗产如桑蚕丝织、传统木结构建筑营造的工艺特点一一呈现,细致展示出非物质文化遗产的匠心之巧、工艺之美,亦传递出手艺所包含的讲究、哲思和温度。

不管是修文物、绣锦缎,还是雕玉器、奏古琴,抑或是在斑斓的油彩面孔之下演绎古今传奇,纪录电影以生动、精彩和平实的叙事,将这些沉淀着时光印记的古老文化细腻镌刻于声画之中。

成为新时代工匠精神的重要载体

非遗题材纪录电影所长之处,不仅在于用细腻的镜头语言展示一件件巧夺天工的非物质文化遗产,更在于通过传艺之“人”的故事,折射当代中国人的处世态度和价值观念,体现新时代的中国工匠精神。

《天工苏作》中的灯彩传承人汪筱文年逾七十仍旧醉心创作,他说:“世界上的灯只有两种,给人家的挂在外面,亮了还是要灭;给自己的放在心里,始终亮在那里。”尽管年事已高的他不再适合过于精细的工作,可是一做起苏灯,汪筱文仿佛热血少年,“我还是想搏一搏,起码让孩子们看看真正的苏灯匠人是什么样子,极致的苏灯是什么样子”。“择一事,终一生”的匠心故事令人动容,而更让观众感到震撼和共鸣的是不断攀登、寻求超越的人生理想。在坚守中打造精品,于沉默中孕育匠心,影片饱蘸情感的笔墨,书写了他们平淡又非凡的非遗人生。

在非遗题材纪录电影中,不仅有人与艺的“厮磨纠缠”,更有人与人的牵手和传承。师徒传承一直是非遗保护和发展的题中要义。从选择、培养到出师,是一个漫长而又坚实的过程,从中能够折射出许多的酸甜苦辣的人生故事和起落舍得的人生哲学。

“手艺的力量来自手艺之外。”《天工苏作》导演孙曾田分享了自己的创作心得,“所谓‘技也近乎道’,创作者不只要关注手艺的‘技’,更要关注‘技’背后的‘道’,这个‘道’是工匠精神,也涵盖文化、情感和哲思,关联社会、经济和时代变迁。”如此创作思路,意味着新的角度、新的关切,自然也就会有新的影像呈现。

成为让世人了解非遗的有效途径

“一方面年轻人不愿意学,另一方面掌握传统手艺的老师傅大都五六十岁,他们又很难融入现代模式。”《天工苏作》中所讲述的新老传承问题,几乎是摆在大多数非物质文化遗产传承上的现实窘境。苏绣国家级代表性传承人姚惠芬对徒弟要求颇高,她希望徒弟不仅把苏绣当成一门生存技艺,更是要当成毕生热爱去坚守。香山帮父子则折射出新老文化间的激烈碰撞,一代代工匠会随着时代变迁而退出历史舞台,如何不成为画上句号的一代,成为压在传承人们心头共同的重担。

后继乏人,自然有非物质文化遗产技艺高深、出师难等原因,但不可忽视的是,当下年轻人与传统文化之间久积的隔膜。非遗艺术之精彩、非遗文化之精深,以及在高难度技艺之上的意趣和成就感,是许多人不曾了解和体会的。在中国传媒大学副教授周逵看来,“纪录电影通过展现非遗的技艺和智慧,讲述非遗传承人的生动故事,让非遗文化的大门敞开,从而吸引更多年轻力量和优势资源关注非遗、热爱非遗,参与到非遗的传承和保护之中”。

“镜头记录下的不只是非物质文化遗产本身,它也将成为中国人共有的记忆。”北京师范大学艺术与传媒学院博士后纪君认为,“相比其他艺术形式,电影传递的信息更加集中、生动且容易为观众接受。纪录电影可以记录和保存重要非物质文化遗产的工艺细节及师徒传承,成为重要文献资源,也能用动人故事传播非遗文化、弘扬匠人精神,成为促进非物质文化遗产传承、振兴的重要支撑力量。”

据悉,今年纪录电影《天工苏作》还将在海外上映,向世界展示“苏工”和“苏作”的时代价值,让海外观众进一步了解中国传统文化的精神内核。同时,被河北省广电局列为2021年度优秀纪录片重点扶持项目的纪录电影《寻觅非遗》也即将与观众见面,并已签订欧洲发行权。(记者 牛梦笛)

编辑:胡倩

忒色 12月30日,“首届油泼辣子产业大会暨甘谷辣椒品牌升级发布会”在西安圆满落幕 2025-12-30

忒色 2025-12-26

忒色 此前,由西安三意社打造的首部秦腔微短剧《火焰驹》播出后,曾引发一场关于传统戏曲发展方式的热烈讨论 2025-12-25

忒色 声维漫游 人声为器 阿卡贝拉音乐会再度登陆西安大剧院实验剧场当乐器退场,人声成为唯一主角,一场穿越时空的听觉漫游拉开帷幕 2025-12-24

忒色 12月23日,陕西实验话剧院新型演艺空间“215戏剧空间”启动仪式在西安王府井Discovery正式启动,首部Sketch舞台作品《鞭炮喜剧之碎崽》也正式与观众见面 2025-12-24

忒色 陕西通过开展技能培训、培育乡村工匠等渠道稳就业促增收,织密脱贫人口就业保障网,脱贫人口务工就业连续5年超过210万人——铺就通往美好生活的技能之路12月20日,在陕西康嫂家政服务有限公司培训室,刘新颖手持婴儿模型,为学员演示抚触手法 2025-12-22

忒色 本报讯 (记者 李卫)12月17日,由文化和旅游部市场管理司主办,中央文化和旅游管理干部学院、陕西省文化和旅游厅联合承办的全国导游大赛获奖选手暨优秀导游宣讲活动(陕西西安站)成功举办 2025-12-22

忒色 作为国漫领域的口碑佳作,《一人之下6》此次聚焦"二十四节谷篇"核心剧情,将进一步探寻甲申之乱的关键线索与冯宝宝身世的隐秘关联 2025-12-20

忒色 2025-12-18

忒色 2025-12-04

忒色 同时,清盛斋也将探索线上销售、品牌授权等多元发展路径,开发泡馍定制礼盒、专用原汤包、冷链真空馍坯等衍生产品,让更多人在家也能品尝到正宗的西安泡馍 2025-12-02